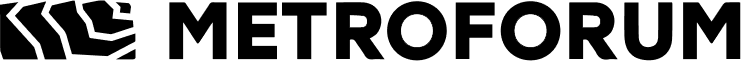

Au croisement des enjeux sanitaires, économiques et sociaux, le bien-être questionne directement les métropoles en tant qu’environnement quotidien, en ce qui concerne leur habitabilité comme leurs modèles économiques. La notion est particulièrement complexe à appréhender et est en plein renouvellement, notamment depuis la pandémie de Covid-19 qui l’a fortement mise en lumière. Elle est désormais connexe à une autre notion ou à un autre paradigme, « One Health », qui s’élargit pour intégrer ses connexions avec la biodiversité, le monde animal et les non-humains.

L’enjeu de la territorialisation du bien-être, qui est l’un des défis des transitions urbaines, reste un objectif à la fois scientifique et politique. Chez soi, dans un quartier, dans une ville ou encore dans une métropole, quelles sont les bonnes échelles pour penser et organiser ce bien-être ?

Deux travaux régionaux récents sont à mentionner à ce sujet, tous deux fortement empreints d’une approche économique, notamment à travers l’analyse de l’indice de développement humain.

Le bien-être : entre vulnérabilités et résilience territoriale

Le premier est issu des travaux d’un service régional de prospective territoriale, l’Agence Haut de France 2040, qui dans deux études successives (n°29/2021 et n°37/2024) ouvre une caractérisation du territoire régional avec un focus sur la Métropole de Lille, autour d’une application renouvelée de l’indice de développement humain (IDH4). La première étude ne porte pas directement sur le bien-être, mais sur deux notions connexes : les vulnérabilités et les résiliences territoriales. Suite implicite aux travaux de l’économiste Laurent Davezies, la première étude examine les couplages de trois types de vulnérabilités (sociale, économique et climatique) et interroge les capacités associées de rebond (ou résilience territoriale). Sans surprise, les métropoles confirment leur capacité d’amortisseur social, avec des situations plus favorables aux moyennes régionales sur les trois indicateurs. Très éclairante sur les différenciations régionales, cette mesure permet d’aller plus en profondeur avec des analyses déclinées à des échelles infra-urbaines.

C’est en ce sens que la seconde étude sur l’indice de développement humain, réalisée par la même agence et plus récente, apporte des éléments complémentaires. Centrée cette fois exclusivement sur l’IDH (IDH-2 et IDH-4) et ses indicateurs de santé, de niveau de vie et d’éducation, elle permet d’affiner la connaissance de la situation. Sans grande surprise, toujours à l’échelle de la Métropole de Lille, le trio Roubaix-Tourcoing-Wattrelos se distingue par des indicateurs en mauvaise posture, en contraste avec une large couronne périurbaine plutôt florissante. Même dynamique à Amiens, mais pas sur Dunkerque qui présente des indices dégradés dans les communes centres au profit de leurs périphéries où l’indice est le plus élevé.

Qu’est-ce que serait le bien-être territorial demain ?

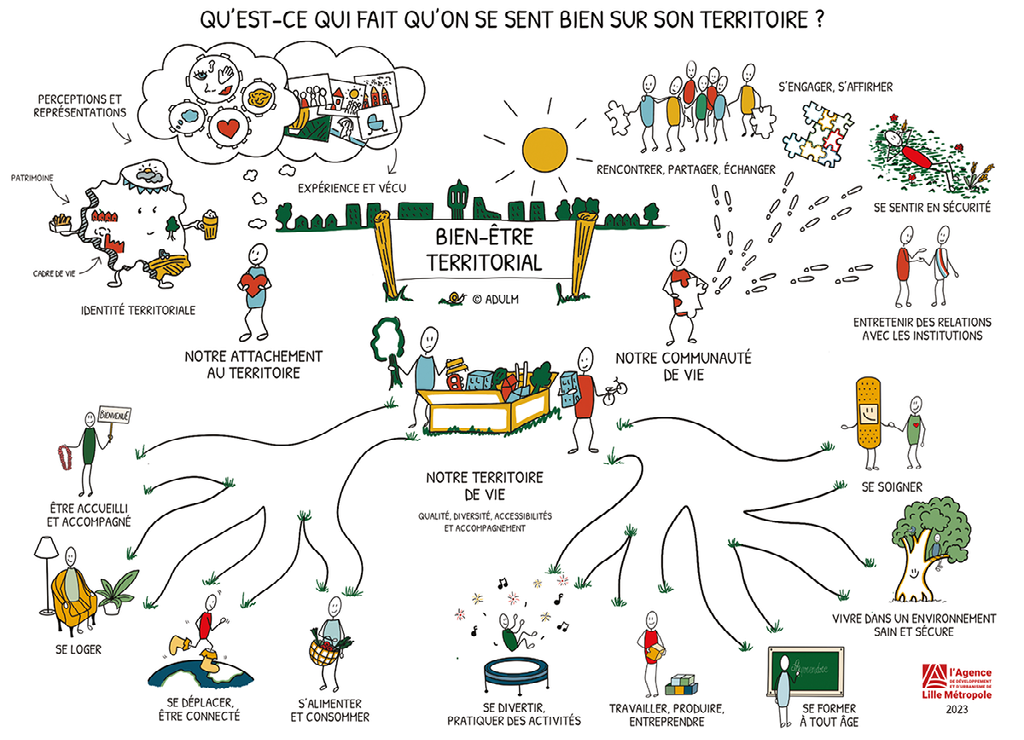

Le second travail est le résultat d’une démarche exploratoire menée par l’Agence d’urbanisme de Lille (ADULM), dite de « bien-être territorial ». Le réseau des agences en France (FNAU) mène des travaux appliqués depuis plusieurs années sur le bien-être (notamment lors de ses 37ème rencontres). La mobilisation de l’agence et de ses partenaires s’est faite autour de l’enjeu de mobilisations citoyennes et de parties prenantes, croisant les enjeux de développement économique et d’attractivité.

La démarche visait à caractériser des « déterminants » du bien-être. Le travail articulait concertation collective notamment en lien avec le Conseil de Développement de la Métropole de Lille, et travaux pédagogiques et scientifiques en collaboration avec l’université de Lille. On recommandera ainsi la lecture du travail des étudiants du Master APIESS (Action publique, Institutions et Economie Sociale et Solidaire) qui ciblait précisément la construction d’outils de mesure, avec une orientation vers les jeunesses plus spécifiquement. Cette recherche de terrain était ancrée dans une ligne de travaux scientifiques visant à établir des indicateurs alternatifs de bien-être, et le travail de l’équipe étudiante[1] propose plus précisément une analyse du bien-être territorial des étudiants.

Ces travaux laissent toutefois entrevoir une piste prometteuse : à l’instar du « droit à la ville », les enjeux du bien-être gagneraient-ils à être mieux explicités à l’aide d’outils de mesure plus poussés, ou à être davantage alimentés par des travaux de philosophie sociale et politique, sur la base de cette famille d’indicateurs ? Ces derniers pourraient en effet venir recouper les débats sur la justice sociale et spatiale portés par exemple par les théories de la reconnaissance (A. Honneth). Quoi qu’il en soit, ces travaux sont précieux pour contribuer à inscrire les enjeux de bien-être sur les agendas des politiques publiques de transition urbaine.

À noter : Louise Herry a participé à l’édition 2022 du workshop de Metroforum et réalise une thèse sur le bien-être territorial et réalise une thèse à l’UMR Clersé en convention Cifre avec l’ADULM sur ce sujet

[1] Houleye Bâ, Belkacem Bouheraua, Louise Herry, sous la co-direction de Bérénice Thouin (ADULM) et Florence Jany-Catrice (Université de Lille)